いや、組み立てるというのも憚られるレベルですが。

Dash-Kの出戻り部屋

いろいろありまして、こんな場所を確保するに至りました。 基本的にはyoutube動画の補足とか、ぼちぼちアップしていくつもりです。 今のところ鉄道模型動画しかありませんので、そういうネタだと思います が、今後増えるかもしれません。

2025年5月6日火曜日

DSairLiteを組み立てる

2025年5月2日金曜日

DSairLiteを導入してみる

我が家でDCCを導入してからしばらく経つ。最初はカンタムのDD51を自在に

動かしたくて、ネットを徘徊した挙げ句、「ブラスロコ」さんに助けを求めた

のがスタート。当時としては比較的お安かったMRCのProdigy Express2を投入

したのが何年前だったか。ブラスロコさんは日本語マニュアルをつけてくれた

り、メールの質問にも対応してくれたり本当にお世話になった。

その後Z21を投入したので、もう要らないかと思ったのだが、そうならないの

が面白いところ。Z21はスマホやタブレットをコントローラーにできるので、

運転には助かるのだが、如何せん本体とWifiルーターの2つを起動させねばなら

ず、ちょっとした試走には不向きなのだ。しかもcv設定ではよくバグる。これに

デコーダーのハンダミスや集電子のトラブルなどが重なると、原因究明が大変な

のである。故にMRCさんはもっぱら試走やCV設定などに重宝してきた。

ところが最近どうも調子が悪く、特にプログラムトラックでのCV設定がバ

グるようになってきて、困ってしまった。特にカンタム機のCV設定はZ21と相性が

悪く、もっぱらMRCに頼っていたので、例のギヤ割れ修理から帰ってきたリセッ

トC62の再設定もままならずという事態。(実は先日の動画の際は、アドレス3の

デフォルト状態で無理くり重連させてます)

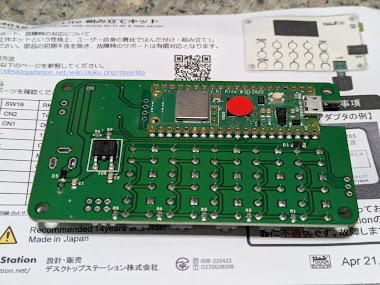

と、前置きが長くなったが、ちょうどデスクトップステーションさんの在庫が

復活したので、DSairLiteを買ってみました。今回からラズパイとコンデンサも

ハンダ取り付け済みになり、ますます楽に組めるようになっております。発売か

ら時を経てファームウェア等もこなれてきた感があり、普段使いはこれでいいん

じゃないかなという感じです。

2025年4月27日日曜日

動画投稿を模索する

ほんとね、今どき動画だと思うんだが、このブログアプリは動画一発貼りができない。パソコンだとできるんだけどね。

しかたなくyoutubeリンクにするのだが、まあ手間がかかる。

もう少し何とかならんかなあ、と思う。2024年8月19日月曜日

20年越し? キハ183まつり

なかなか走らせる機会がありませんでしたが、ついに来ました。

総社のクロスポイントさん。多分我が家からは一番近い貸しレです。

いきなり色物で恐縮ですが、旭山動物園号5連。

はい、ポリカのガラス窓カバーがないからエラー、とか言わないの。

どうせ走ったら気にならないのです。(いやいや)

R工房さんのデカールは、ほぼ全面に貼る必要があり、なかなかの難

度でしたが、一応それらしくは纏まったのではないでしょうか。ボン

ネットの天板部分は、何故かデカールがオミットされており、仕方が

ないので適当にお絵描きしました。

一番困ったのはライトケース周りの凹凸。

地獄を見ました。

予備を入れてもらって助かった。

あまり色物は好きでないのですが、5連で完結するのは模型

として有り難いですね。2M3Tになるのがちょっと痛いけれど。

続いて本命は、新特急色で両端スラントノーズ、ハイデッカー

これ実際に北海道で乗ったので、どうしても再現したかったんです

よね。マイクロエースさんは500番代をやってくれなかったので、

冗談でなく20年越しで実現させました。Tomixの新特急色がイマ

イチフィットしないので、わざわざ塗り替えもしたという。まあま

あ、手間がかかりました。一番辛いのが連結器の交換だったのは内

緒。何であんなパーツにしたんでしょうね、マイクロさんは。

ちなみに当時は定数7連で、8連だとキハ182を追加。9連だとキハ182

と坊主、10連だとキハ182と坊主2両だった記録があります。坊主2両も

魅力的ですが、模型としてはお値段的にちょっとキツイ。マイクロさん

再販すればいいのにね。今、とんでもないプレミア価格になってますか

ら。ちなみにこれらの車両たちは、「でっかいポリバケツ」と揶揄され

ていた時代に買い集めたので、結構お安く我が家にやってきました。

さて、ハイデッカーグリーンを引っこ抜いてしまったので、残ったTomix

の車両はこうなっています。

寝台車2両を従えた晩年の夜行特急おおぞら7連。車両の構成からすると

特急まりもになる直前くらいでしょうか。逆側はキハ184+キハ183-500

にしたいのですが、当面は1500番代で代用ですね。まあ、走ってしまえ

ばわからんし(またそういう事を言う)。見えませんが、スハネフ14とオハ

ネ14は、引き戸化して塗り替えただけです。キハ184もHET色に塗り替え

ましたが、世間で専用色とまで言われているフォーミュラフレンチブルー

で塗装したら、えらく青い色に。といいますか、Tomixの塗装がパープル

に振れ過ぎているのでは?

まあ、実写も千差万別だったので別に気にしませんけれど。

件の新特急色9連は、キハ183を取っ払った8連に化かすことが出来ます。

(今気づいたが、ワイパーが一個飛んでますね)

ということで、キハ183三昧3編成が形になりました。

実はまだ余剰車が複数在るので、7連くらいなら組めるんですよね。ノーマル

キロとキハ184を使うとなると、国鉄民営化前後の7連ですかねえ。それなら

特急色が似合うかしら。(内心、キハ183の塗替えがメンドイなあと思っている)

2023年5月31日水曜日

次世代サウンドレコーダー SmileSoundデコーダーを試す

ということで、届いたデコーダーを使ってみます。

小さいサイズで、搭載には助かります。ちなみに、

ESUの定番、Loksound5 microとの比較ではこうなります。ほんの少し大きいだけ。

Nゲージ用としては十分でしょう。 ちなみに上は、絶縁用にテープを巻いただけです。

技術革新素晴らしい。

さて、現状ではレールオンでデータの読み込みができない仕様なので、ライティング用

のドックを使用します。

しっかりした作りなのは良いのですが、USBがMini-B端子なのが驚いた。最近使ってな

いよ、これ。部屋中探し回って配線を見出しました。

データ書き込みにはDSSPという専用ソフトを使います。今回は既存のサウンドファイル

を書き込むだけなので、超簡単。ファイルをイジれるようになれば、色々調整できるはず

なのですが、当方の現状を見るに(忙しいのです)何時になるやら。

車両への搭載は、 Next18仕様ならばポン付けなので、とりあえずESU仕様だった211系

のデコーダーを外し、かわりにSmileSoundの方を差します。

全くのデフォルト仕様で、いじっていませんが、音量・音質とも十分だと思います。

これだけ音が出れば、ESU に戻る必要はなさそう。

2023年5月27日土曜日

生きてますよ

長らくご無沙汰してました。

いや、211系で力尽きてしまったというのが正直なところ。

その後、211系のお供ならこれかなっと思い、導入したのがこれ。

下にもガッツリ漏れる。

更に…

2021年6月4日金曜日

KATO EF81を買ってしまった

211系がどうにか決着したので、なにか在庫をイジろうと思ったのですが、そういう時に限って出物が…。KATOのEF81が半値以下って 、ちょっとソソりますよね。

どうせ導入するなら、先日発売になった95号機だと思っていたのですが、出物は昨年発売の北斗星色の方。接着剤はみ出しで、お安くなっていました。当方はもう北斗星色は不要なので、その辺はリカバリーしつつ塗り替えることにしました。

手すりを金属化した程度ですので、まあ出来はそれなりというところでしょうか。KATOのEF81は、手すり穴の目安が穿たれているので、穴あけは難なく出来そうなのですが、前所有者は微妙に的を外している箇所があって、何気にリカバリーが面倒くさい。ちゃんと修正しきれなかった部分もありますが、まあ走れば分かんないでしょう。細かい表記はインレタのいい在庫がなく、今の所省略。製造銘板は古いだるまや製のエッチングを塗り替えてみた。三菱にしたかったから、92号機になったようなものですな。JR東日本のプレートはフジモデル製。なんでこんなのパーツ入れに在庫しているんだろうという感じ。ちなみに地色はタミヤのオフホワイト、前面はタミヤのイエローそのまんまです。実はオレンジもタミヤで塗ったのですが、どう見ても黄柑色で赤みが足らなかったので、クレオスのオレンジに変えました。ブルーは青15号でも20号でもなさそうなので、クレオスのブルーにガイアのマゼンタを滴下しながら赤みを加えました。飾帯は毎度お馴染み?ハセガワトライツールのミラーフィニッシュです。軟質プラへの色差しは、最近好んで使っているアクリジョンカラーで、案外食いつきが良いです。まあこんなもんでしょう。

意外といい雰囲気じゃん、ということで95号機も追加で導入しました。やはりパーツ未組付けは寂しいですな。95号機って、北斗星の1番列車を引いて青森へ向かい、翌々日に帰ってきたところを撮影した記憶があります。以後、北斗星牽引時に出くわす機会はなかったような気がしますが、機関区、電車区の公開時にヘッドマークを掲げた姿は見た記憶があります。まあ、運転区間から遠く離れてしまったので仕方がないのですが。

折角なので、我社の田端所属機4両。この他に敦賀のトワイライト色とローピンの302号機、更新色304号機、赤2号に塗り替えたJR九州仕様の400番台が在籍。どんだけEF81が好きなのか。もう増備する気はなかったのになあ。

ローピンの84号機は唯一のエンドウ製。エッチング多用の入門機だが、ここに並んでも案外違和感なし。もう30年物ですが、MPギア駆動で実にしっかり走ります。貯金を握りしめて出掛けた、白楽の「だるまや」で購入した。無線アンテナとワイパーは、確か鶴見市場の「はやぶさ」で買ったはず。製造銘板もだるまやさんだな。ちょっとオーバースケールだが、エアホースはちゃんとチェーンで吊っている。このチェーン、たしか艦船模型用で、逗子の「航研堂模型」で勧められたもの。何だか神奈川ローカル模型店の思い出で出来ているような感じだ。結構、街の模型屋さんがあったよね。子安、東神奈川、磯子、平塚…アリック日進はもう鉄道模型は扱ってなかったんだっけ?

高校時代には、すでに幾つもの店がたたまれていく状況ではあったけれど、安いパーツ一つ買うにも店先で散々悩んで、悩んで、買わなかったりした(笑)。そういう経験をした最後の世代かもしれないな。

.jpg)